第1章:導入と「容積率」という名の制約

都心で住宅を設計する際、避けて通れないのが「容積率」や「建蔽率」といった法的な制約です。 簡単に言えば、土地の広さに対して建てられる家の大きさが厳しく決まっているということ。 私たちの都市生活は、この「狭さ」という制約の上に成り立っています。

自然界で広大なテリトリーを持つ動物たちが、なぜこの狭い都市空間で暮らしているのか。

その答えは、ペットへの愛情に他なりません。

今回は、住まいの専門家としてこの物理的な制約を逆手にとり、ペットの心理的な満足度を高める「空間設計」について考察します。

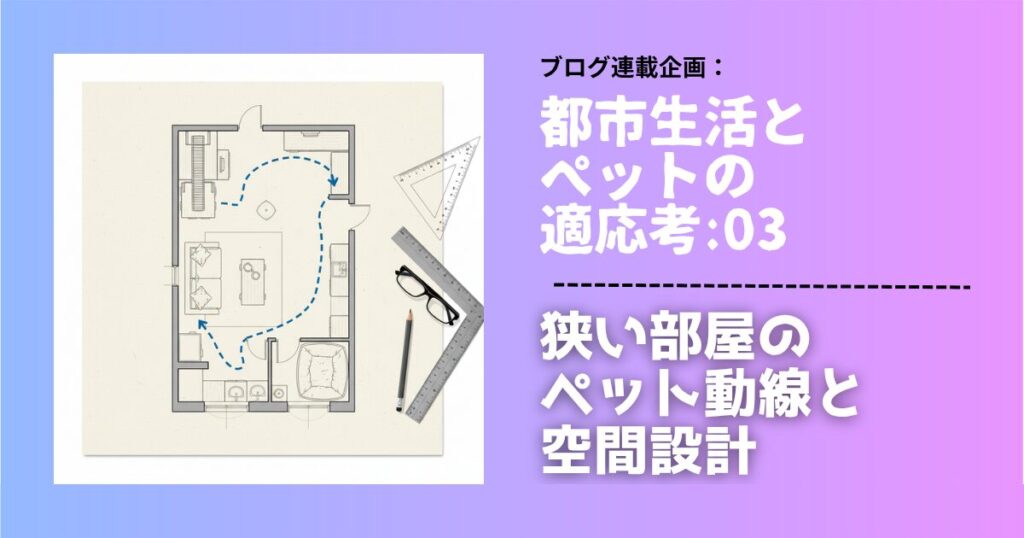

第2章:ペットにとっての「回遊動線」の重要性

人間が家の中を移動する経路を「生活動線」と呼びますが、ペット、特に猫や小型犬にとって重要なのは「回遊動線」です。

これは、途切れることなく部屋の周囲をぐるぐると巡ることができる経路を指します。

都市の狭い部屋では、家具が多いため動線が途切れてしまいがちです。

これによりペットは単調な生活を強いられ、ストレスを溜めてしまいます。

設計士の視点から見ると、家具と壁の間、ソファの背後、窓の下などに、ペットが身を隠しながらも移動できる「隠れた道」を意識的に作ることが、心理的な満足度を高めます。子供もペットも野生に近いほど、狭いところに入り、ゴソゴソします。彼らはあそこで安心と安全を獲得するのです。

例えば、ソファと壁の間に15cmの隙間を開ける、ダイニングテーブルの脚を端に寄せるなど、わずかな「余白の設計」が、彼らにとっての広大なテリトリーに変わるのです。

この回遊動線を確保することで、ペットは「いつでも逃げられる、遊べる」という安心感を得ることができます。僅かなことですが効果は絶大です。

第3章:垂直方向の空間利用術

平面が狭いのなら、「垂直方向」の空間を最大限に利用することが都市型住宅設計の鉄則です。

特に猫の飼い主にとっては、キャットウォークやキャットタワーはもはや必需品です。

しかし、単に市販のタワーを置くだけでは、生活空間を圧迫してしまいます。

ここで建築的な発想を取り入れます。

例えば、壁一面の「飾り棚」を兼ねたキャットウォークを設計する。棚板の間隔や奥行きを工夫することで、人間の目にはおしゃれな本棚に見えながら、猫にとっては最高の「空中テリトリー」になります。

犬の場合は垂直方向の移動は少ないですが、窓辺の「高さ」の利用が重要です。 外部を警戒したり、日光浴をしたりする場所は、床から少し上げた「小上がり」や「ベンチ」として設計することで、人間と空間を分けながらも同じ時間を共有できます。

垂直空間を多機能に設計することで、都市の狭さから来る「圧迫感」を解消できるのです。

第4章:広場としての「窓辺」と「ベランダ」の設計

都市生活において、ペットにとって最も重要な「広場」となるのは、外と繋がる窓辺とベランダです。

常に室内に閉じこもっているペットにとって、外の匂いや音、光は最高の刺激であり、ストレス解消になります。

窓辺の奥行きを深く設計し、日向ぼっこができる「陽だまりのテラス」を作る。 ベランダは、脱走防止対策を施した上で、滑りにくい素材を選び、安全に外の空気を楽しめる「ミニドッグラン」として機能させるべきです。

物理的に狭い空間でも、ペットが「心理的な自由」を感じられるように設計すること。

これが、都市の制約を逆手に取り、飼い主とペットが共に豊かに暮らすための、住まいの専門家からの提案です。